«El ruedo ibérico», por Andrés Trapiello

Fuente: El Magazine de La Vanguardia, 23 de agosto de 2015.

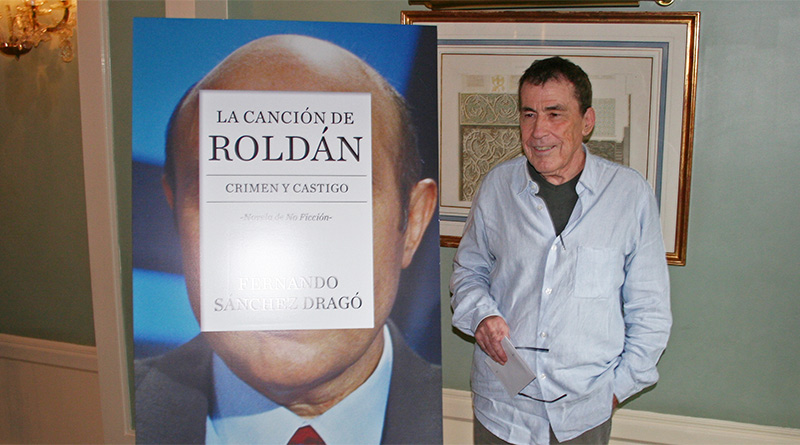

Acaba uno de leer La canción de Roldán. Crimen y castigo. Su autor, Fernando Sánchez Dragó, dice que es un novela, pero se lee como una crónica, porque pocas cosas tan novelescas como la realidad. Una novela sobre el unicornio se queda en nada ante este espejo de seiscientas páginas, por lo demás tan admirables, reales y verdaderas que causan terror: venimos de ahí, de los tiempos de Luis Roldán. Roldán, que fue director general de la Guardia Civil, acabó siendo el principio del fin de su gobierno socialista. Llega incluso a confesar que da por buenos sus años de cárcel como corrupto y ladrón convicto y confeso (y todo lo que eso supuso: la infamia eterna y la ignominia de ver cómo sus propios hijos renegaban de él suprimiendo de su nombre el apellido paterno), sabiendo que “se llevó por delante” a Felipe González. Cuánta locura. Recuerda aquel dicho de cuartel: “No como rancho, y que se joda el sargento”.

Valle Inclán, que tan buenos títulos puso a sus libros, erró, a mi modo de ver, con el que figura al frente de sus esperpentos: El ruedo ibérico. Fue así injusto con Portugal, señorial siempre y a salvo de esta cochambre española (castellana, catalana, vasca, navarra…), que nadie piense que alguien se irá de rositas de este tristísimo sainete: Narcís Serra, Corcuera, Benegas, Arralburu. Y qué historias se cuentan de todos ellos (de Vera y Barrionuevo, de Belloch, de Asunción, de Paesa), pero sobre todo, las cosas que pueden contar las pirañas unas de otras…

Va uno leyendo el libro, y sólo a regañadientes admite los hechos que se narran. La vergüenza ha favorecido el olvido, todo antes que reconocer que aquel país cutre de Luis Roldán era también el nuestro. ¿El nuestro? No, el de ellos. Y tan lejano, extraño y ajeno como el de Valle Inclán. Cuando dentro de un tiempo alguien relate la crónica de estos años, los de la banda de los Pujol y la de los “ere que ere”, los de Bárcenas y los del Bigotes, nos costará también reconocernos en ellos. Y sin embargo, fueron los nuestros. ¿Los nuestros? De ninguna manera, se niega uno a creer que cualquiera es capaz de robar, que todos tenemos un precio. Admitir algo así es el mayor de los trastornos, el principio del fin de la especie humana, a la que en el fondo sólo mueve la palabra esperanza. Esperanza de ser mejores. Nada más. Porque el único país en el que vale la pena vivir es la decencia, esa pequeña isla.

Andrés Trapiello