DRAGOLANDIA: Ingeniería, arquitectura, juventud (II)

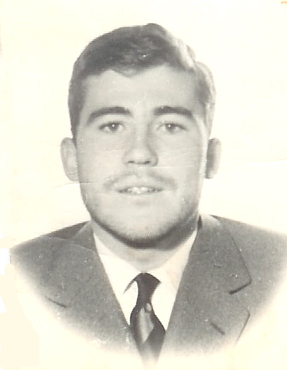

Dragó, cuando rondaba la veintena

Era un mundo feliz. El lugar tranquilo y bien iluminado del cuento de Hemingway. Yo llegaba a las ocho y media, como todo el mundo, fichaba (nunca más volvería a hacerlo) y me iba a mi espléndido despacho, compartido con cuatro personas. A eso de las nueve señalábamos en un exuberante casillero de hotel de cinco estrellas lo que queríamos desayunar y una mucama de impoluto uniforme nos lo servía media hora más tarde en nuestra propia mesa. Mi trabajo, breve y leve, consistía en abrir ficha a los artículos que aparecían en la revista y, sobre todo, en escribir para ella, sin firma, dos o tres editoriales por número en los que aliñaba con sal, especias, imaginación, lirismo, verónicas y preceptiva literaria asuntos tan áridos y, para mí, remotos como lo eran los materiales pretensados, el hormigón, los rascacielos, las viviendas protegidas, los motocines o los reactores nucleares. Me salían bien. Eso, al menos, opinaban mis superiores. El más directo y el de mayor enjundia, casta y trapío se llamaba Fernando Cassinello, parecía un oso, estaba animado por una energía colosal y era tan aventurero como yo. Nos entendimos y nos quisimos desde el primer momento. Era un gozo trabajar con él. Murió años más tarde de malas fiebres cogidas en Nigeria al hilo de lances dignos de Tarzán. Su hija, Pepa, que a su tronco sale y lo recuerda en todo, es ahora amiga mía. Gracias a la generosidad de su padre, que jamás metió las narices en mi territorio ni me acotó el tiempo, pude preparar y escribir en mis horas libres, que eran casi todas, mi larga tesis de licenciatura sobre las Comedias Bárbaras de Valle-Inclán. El Instituto organizaba de vez en cuando cenas fastuosas, a decir poco, en las que me puse por primera vez (y casi por última), obligado por la etiqueta, incómodos y favorecedores trajes de esmoquin alquilados en Cornejo. Fue también allí, y por aquellos días, donde obtuve la única copa deportiva que, alérgico siempre a tales cosas, he conseguido en mi vida. Se produjo el milagro en el transcurso de una especie de minijuegos olímpicos organizados intramuros del centro para solaz de quienes en él trabajábamos, pero mi medalla tuvo trampa, porque lo fue por una carrera de natación por relevos en la que el mérito no era mío, sino de mis compañeros de equipo, que compensaron y sobrepasaron todo lo que yo perdí. También la copa se perdió. Me gustaría tenerla. Trabajaba en el Instituto, o más bien holgaba, como muchos lo hacíamos, un matemático inglés, filósofo neopositivista a su manera e individuo muy singular. Se llamaba Norman Barraclough y parecía salido de una novela del grupo de Bloomsbury. Nos hicimos muy amigos. Él, un par de secretarias del Instituto (Mariluz y Marisol, lo que venía a ser lo mismo, porque del sol viene la luz) y yo celebrábamos todos los lunes, a eso de las cinco, cuando dábamos de mano, unas curiosas reuniones de carácter filosófico a las que habíamos puesto el nombre de Lucisaba, con lu de lunes, ci de no sé qué, sa de Sánchez y ba de Barraclough. El Instituto amparaba aquella especie de conciliábulo de sociedad secreta y nos cedía una salita. Era fantástico.

Norman Barraclough, Uncle Nori para mí,era mi tío. Me ha hecho mucha ilusión leer esta referencia a mi tío al que no tuve oportunidad de conocer lo suficiente cuando vivía, circunstancia de la que me arrepiento mucho pues creo que fue un personaje muy interesante y entrañable. Había planeado construir una gran casa rural para científicos en la sierra de Gredos, casa que de hecho construyó pero lamentablemente murió antes de acabar tan maravilloso proyecto.

Encantada de oir anécdotas sobre Uncle Nori. Gracias!