PRIMERA MEMORIA: Cuando éramos pobres y felices

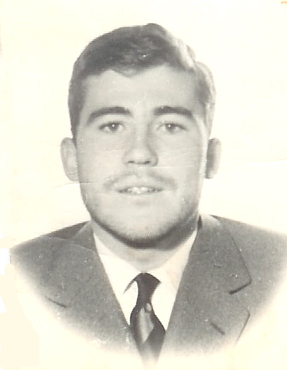

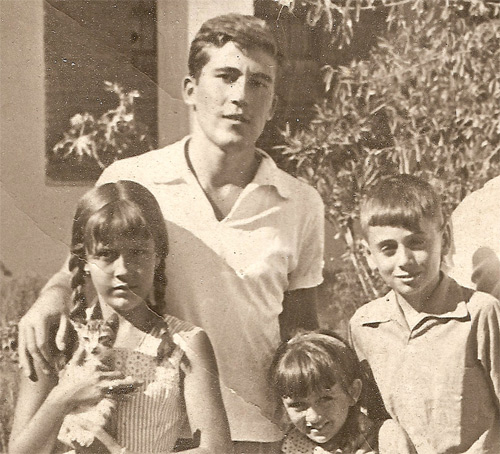

Dragó a los veintitantos, con sus hermanos

Así terminaba París era una fiesta. Cito de memoria y sé que la memoria engaña, pero algo es seguro: yo era entonces joven, pobre, feliz y discípulo de Hemingway. Hablo del vino del estío de 1959. Estaba haciendo, servidor, la mili. La de verdad: no la universitaria. Nos dieron, a los de Zapadores, un permiso de tres meses, porque no había dinero para pagar el rancho. Acababa de separarme de mi primera mujer y estaba tan contento como el día en que aprobé el bachillerato. Necesitaría un espacio del que no dispongo para explicar aquí cómo carajo terminé a mediados de julio, y a la buena de Dios, sin dinero, sin bañador (lo alquilaba a crédito en la playa de Poniente) y acompañado por mi amigo Miguel Rubio, que tampoco tenía ni lo uno ni lo otro, en el paraíso —lo era entonces— de ese infierno que es hoy Torremolinos. A poco de llegar, la primera noche, entré en un bailongo que se llamaba El Dorado y conocí a una chica. Era muy guapa. Tenía diecinueve años (veintitrés yo). Se parecía a la Natalie Wood de Esplendor en la hierba y era eso: un esplendor. Me enamoré de ella. La cortejé. Se dejó cortejar. Pasamos así, y allí, seis semanas de sol, sal, pitas, chanquetes, ginebra, romanticismo, antifranquismo y amor sureño. Llegó septiembre, volvimos a Madrid, volví a la mili, seguimos viéndonos. Yo le gustaba, pero se resistía. El estado civil era mi hándicap: nadie puede imaginar hoy lo que en aquella época suponía estar separado en España. Ninguna mujer decente, y aquella chica lo era, podía entablar relaciones a la luz del sol con un hombre legalmente incapacitado para llevarla a la vicaría. Forcejeé todo lo que pude, que era mucho, porque el amor da brío, voluntad y alas. Seguía resistiéndose. Yo era ya, desde la infancia, escritor, y sobre todo, a la sazón, poeta con algún verso suelto publicado, pero un ramillete de poemas no bastaba para vencer el recelo de aquella criatura esquiva. Tenía que jugar más fuerte, y lo hice. Me encerré a mediados de octubre en una oficina de dos habitaciones que mi madre tenía alquilada en la calle de Preciados, pero en la que nadie trabajaba y me puse, enfebrecido, a escribir una novela. Lo era de amor, naturalmente, la titulé Eldorado y en sus páginas contaba, entre la realidad y el deseo, cuanto había sucedido en aquel pueblo, Torremolinos, asiento a la sazón del paraíso, donde Miguel, Carmen —que pasó a ser Laura en la novela— y yo, que en ella me llamaba Jaime, fuimos jóvenes, pobres y felices. ¿Bastaría con eso? Bastó. Escribí de un tirón, aporreando la vieja Underwood que había heredado de mi padre, trescientas veintisiete páginas en tres meses, se las dediqué, se las di a leer, y mi amada cedió. Se querían, sabedlo. Nos hicimos novios a la luz del día. Envié yo la novela, aunque publicarla no era su objetivo, a Carlos Barral. Me contestó con una carta muy curiosa. La conservo. Apostaba él en ella por el escritor, pero esgrimía reparos morales, no literarios, hacia lo escrito. Ahí quedó la cosa. No hice más esfuerzos. ¿Para qué si el porqué de la novela se había cumplido? La guardé en un cajón. Me siguió en las andanzas por el mundo. Sobrevivió a todo: a la cárcel, a los viajes, a las guerras, a las mujeres (hubo otras), al exilio. Muchos años después, cuando ya había yo publicado Gárgoris y Habidis, Rafael Borrás se enteró de la existencia de Eldorado, me la pidió, la leyó y la editó en Planeta. Era mi primer libro, pero apareció después del segundo. Casi un cuarto de siglo media entre el uno y el otro. Laura se quedó en sus páginas mientras Carmen, que aún era menor de edad, se fugó conmigo a Venecia, pero eso es otra historia que algún día, no lejano, contaré.